Alain Visser, bis Anfang 2024 CEO von Lynk & Co, arbeitet an einem neuen Mobilitätsunternehmen, über das er noch keine Details verraten will. Er betont jedoch, dass ihn die vergangenen Jahre geprägt haben: Wer echte Mobilität schaffen wolle, müsse „außerhalb der Autoindustrie denken“. Seine Haltung fasst er mit „Xperience over ownership“ zusammen. Menschen wollten mobil sein, nicht unbedingt ein Auto besitzen. Für ihn ist das der entscheidende Trend, den die Branche weiterhin unterschätze.

„Die Autoindustrie will keine neue Form der Mobilität schaffen, sondern nur weiter Autos verkaufen“, sagt er. Auch Investitionen in autonomes Fahren oder Sharing-Angebote deutet er als defensive Maßnahmen. Seine persönliche Einschätzung: „Die Autoindustrie tut alles, um zu zeigen, dass Sharing nicht funktioniert.“

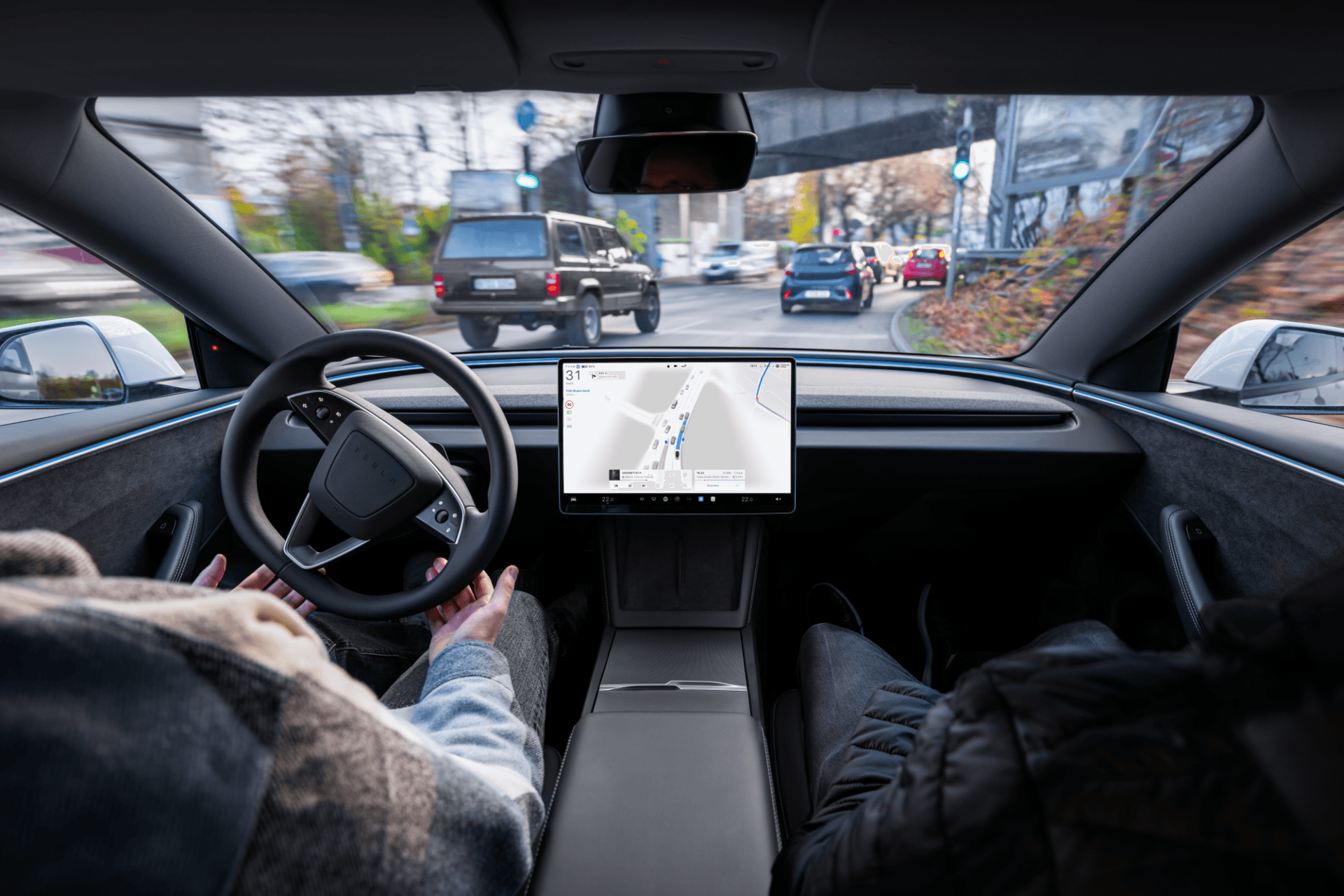

Der entscheidende Wandel komme ohnehin erst dann, wenn autonomen Fahren Realität werde. Visser verweist auf Prognosen, nach denen bis 2050 rund 80 Prozent der Menschen in Städten leben werden. Dann werde niemand mehr ein Auto brauchen, das 96 Prozent der Zeit herumstehe, sondern nur noch Zugang zu Mobilität. Vorteile wie keine Parkplatzsuche, keine Werkstattkosten oder der Verzicht auf Winterreifenwechsel seien offensichtlich. Mobilität werde dann per App bestellt, Besitz verliere an Bedeutung.

Für die Autohersteller bedeute das eine grundlegende Veränderung. Visser zieht den Vergleich zur Luftfahrt: Man fliege mit Lufthansa oder SAS, nicht mit Boeing oder Airbus. Genauso werde die Marke des Autos im Alltag an Relevanz verlieren. Das Luxussegment bleibe zwar bestehen – ein Ferrari mit Verbrennungsmotor sei 2050 „ein cooles Sammlerstück“, nur werde die Suche nach Tankstellen schwierig. Der Massenmarkt aber werde elektrisch, geteilt und serviceorientiert.

Rückblickend beschreibt Visser Lynk & Co als ein Experiment gegen die etablierten Strukturen der Branche. „Ein innovatives Mobilitätskonzept wie Lynk & Co innerhalb eines Autokonzerns zu gründen, ist so, als ob man AirBnB aus der Hilton Gruppe heraus gegründet hätte.“ Das Sharing habe funktioniert: 35 Prozent der Autos seien regelmäßig geteilt worden, in Berlin sogar mehr als 50 Prozent. Die Marke setzte auf Clubs statt Händler, nur zwei Farben, Community-Events und bewusst wenig Produktfokus. Beim Launch habe er „20 Minuten lang das Konzept erklärt“ und nur 30 Sekunden über das Auto gesprochen.

Dass er 2024 gegangen ist, begründet er mit einer strategischen Abweichung. Ursprünglich sollte die Hälfte der Autos im Abo-Modell betrieben werden, doch nach den Preissenkungen bei Tesla und BYD wuchs der Druck, schneller profitabel zu werden – und damit wieder mehr Autos zu verkaufen. „Das war nicht mehr mein Weg“, sagt Visser. „Wenn du Spotify fragst, wieder CDs zu verkaufen, dann hast du das Prinzip nicht verstanden.“ Sein Abschied sei dennoch freundlich verlaufen.

Ein Problem der Sharing Economy sieht er in der mangelnden Sorgfalt vieler Nutzer. Produkte würden zu oft beschädigt oder unsauber zurückgegeben, was Reparaturkosten und niedrige Restwerte verursache. Die Lösung sieht er im Peer-to-Peer-Sharing, bei dem zwei Personen direkt miteinander interagieren. Dieses Modell verändere die Verantwortung im Umgang mit geteilten Autos deutlich.

Große Hersteller „too big to fail“

Visser spricht von vier Entwicklungen, die die Autoindustrie gleichzeitig und mit voller Wucht treffen. Erstens die Elektromobilität, die von den Herstellern aus seiner Sicht nur wegen politischen Drucks angenommen wurde, da E-Autos weniger profitabel seien und weniger Servicebedarf erzeugten. Zweitens die wachsende Konkurrenz aus China. Marken wie Xiaomi seien nur die Vorboten einer zweiten Welle, und chinesische Unternehmen agierten mit einer Disziplin und Motivation, „die wir in Europa verloren haben“. Drittens werde Software zum zentralen Unterscheidungsmerkmal, während Europa weiterhin wie ein Maschinenbauer denke. „Huawei sagt: Wir bauen keine Autos – wir bauen Software, und Autohersteller bauen das Auto drumherum.“ Und viertens ändere sich das Konsumentenverhalten deutlich: Immer mehr Menschen wollten Mobilität, kein Auto. Fahrdynamische Unterschiede spielten für 99 Prozent der Kunden kaum noch eine Rolle.

Deutschland sieht Visser „pessimistisch, aber nicht hoffnungslos“. Große Hersteller seien „too big to fail“, doch der technologische Vorsprung sei geschrumpft. Gleichzeitig verschließe sich der westliche Markt selbst, wie die USA, die weiter auf Pick-ups mit V8-Motoren setzten. Währenddessen müsse sich die chinesische Industrie mit keinem der vier großen Trends ernsthaft schwertun.

Visser selbst will sich nicht wieder in starre Strukturen begeben. „Ich will frei bleiben, das Richtige zu tun, ohne zu enge Leitplanken oder politische Rücksicht.“ Lynk & Co vermisse er dennoch – vor allem sein Team, das zu 80 Prozent aus Branchenfremden bestand und zu 50 Prozent aus Frauen. Diese Kultur bezeichnet er als einzigartig. Heute genießt er die Freiheit, anders zu denken, eine Fähigkeit, die ihn durch seine gesamte Karriere begleitet hat. Manche würden ihn als „Maverick der Autoindustrie“ bezeichnen, sagt er. Er selbst formuliert sein Lebensmotto so: „Mach das Richtige und hab Spaß dabei.“

Quelle: Turi.Moove – „Die Autoindustrie will in Wahrheit keine neue Form der Mobilität schaffen, sondern nur weiter Autos verkaufen“

Kommentare (Wird geladen...)